【念念有余】

古老的經驗告訴我們,只有團結起來,才有力量,才能生存。

余勝良

(資料圖片)

(資料圖片)

看龍舟賽,首先吸引人的是鼓聲,鼓手坐在龍舟最前沿,鼓點時疏時密;其次是鞭炮聲,龍舟劃到哪兒,鞭炮就在哪里炸響;再次是劃手們的吆喝聲,嘿呦嘿呦的聲音響起,意味著進入了沖刺關鍵期。

這是龍舟賽現場的三種主要聲音,其他還有觀者的喧鬧聲、助威聲。劃龍舟是熱鬧的、喧囂的,令觀者不由地投入其中。

今年端午節,我在廣東省汕尾市陸豐看到了地道的龍舟賽。作為北方人,我這是第一次看到龍舟賽,在北方從來沒有見過類似有組織的民間賽事。

鼓點不僅僅是鼓舞士氣,還是組織,是紀律,鼓手并不是一味猛敲,要看劃手狀態,通過身體語言和鼓點來調整劃手的節奏,以求整齊劃一。如果龍舟稍長,中間位置會有一位鑼手,站著敲鑼。有一艘龍舟上還有嗩吶手吹嗩吶。鼓手是整支隊伍的靈魂,節奏基本由鼓手把握,舵手站在隊伍最后,舵很長,吃水深,或是方便轉急彎。

鞭炮帶著濃重硫磺味,可能是為端午節特制的款式,從龍舟下水時起就已開始燃放。有專人在岸邊追著自家的龍舟,鞭炮扔得恰到好處,就能在空中滑落即將落水時燃放完畢。整個活動結束,鞭炮聲才結束。

如果有很多龍舟聚在一起,那么就有很多鞭炮手過來放鞭炮,響在一起。大多數時間,龍舟在河面上不疾不徐地滑行,偶爾也沖刺一下,都是自家節奏,只是練手而已。如果聚在一起,往往就會開始一次短程比賽,這時候嘿呦嘿呦的號子就會響起來,氣氛熱烈起來。為了湊比賽,有些龍舟會刻意停下來,等后面的龍舟趕上來,好像有人發了信號一樣,大家再一起拼命往前劃,速度都很快,一旦超過視線,一時間很難看出誰更領先,也不知道什么時候結束,好像都很隨意,只有參與者知道誰更勝一籌。

連續不停滑行,偶遇即興比賽,讓劃手和鼓手變得興奮,一開始他們穿著整齊,慢慢的,有整船的劃手脫了衣服,從橋下經過時,可以看到他們弓著身子,屁股離開座位,身體緊繃,肌肉顆顆飽綻,力量都用在了槳上。

槳是木制的,上面刻著他們所屬社區的名字。船上有旗,旗上也印著社區的名字。他們代表著父老鄉親,他們最珍惜并看重這群人的榮譽。沒有人偷懶,沒有人不奮力,祠堂上先祖的榮譽寄托在他們身上,他們是血脈所系。

“社”是比賽單元,社的組成有很強的地域性,可能是相鄰的幾個村,可能不止一個姓,“社頭”是組織者,由村民間接選舉所得,三年一換。一個河道可以容納一個鄉鎮的比賽,由社頭組織接洽。

在這個比賽中,我看到非常強的組織和后勤支援能力,展現咱們民族遵守紀律、喜歡集體生活的一面。古老的經驗告訴我們,只有團結起來,才有力量,才能生存。

一個社占據一個碼頭,這個碼頭就是他們的主場,累了可以換人。我家親戚所在的社今年有兩條龍舟下水,又預定了兩條新船。一家親戚兄弟兩人上陣,已經多年參加,其中弟弟14歲的兒子也上了船。有條船上有多位50多歲的年長者,更顯體育精神。盡管結果很重要,對隊員沒有精挑細選,主要是興趣導向。有不少中學生模樣的,也上船一試,可見傳承有序。

親戚介紹,他一開始胳膊會疼兩天,用不上力氣,等兩天之后繼續劃,慢慢就適應了。用他的話說,上班喝茶都嫌累,劃龍舟可以一直劃一天。端午節后一天,他們也繼續下水,那天下午氣氛更熱烈,“贏了4條煙。”

本地龍舟五花八門,16位劃手居多,長的短的都有,但是沒有網絡上70位劃手那么長的。作為本土鄉野賽事,還是比較原始的狀態,并不以贏為唯一導向。

劃龍舟是為了紀念屈原,但本土賽事中,更多是暗暗較勁兒,生氣勃勃盡顯男兒氣概,讓人推崇絕對力量,嚴明紀律和集體意志,激揚出強烈的社區認同感。

(作者系證券時報記者)

本報專欄文章僅代表作者個人觀點。

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

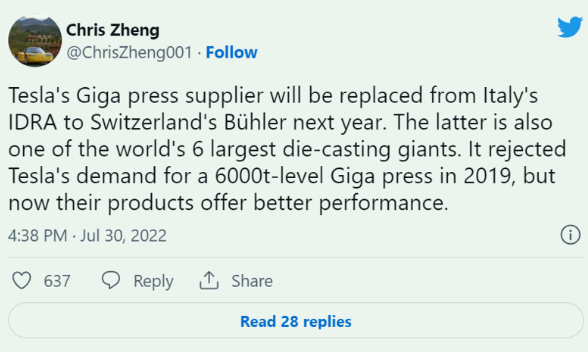

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

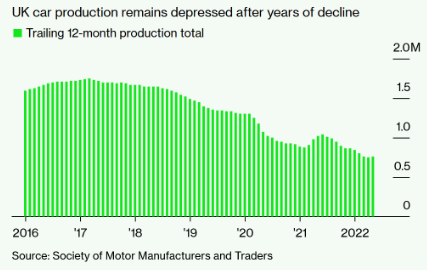

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%