我本不怎么愛花,但獨愛桃花,因為桃花是春天開得最早的一種樹花。桃花開了,春天也就來了。

春風多情,不知不覺吹化了冰雪、吹綠了原野、吹藍了天空……一切生命都在萌動。桃樹率先抽新芽拔枝節,開出含羞的花朵,累累滿樹:有的獨占一枝、孤芳自賞,有的挨挨擠擠、爭奇斗艷。近看,潔凈純美、端然貞秀;遠望,粉妝玉砌、云蒸霞蔚。林子里的各種春鳥站在枝頭,歌聲裊裊悠悠、悅耳動聽。花香鳥語成趣,醉了人間。

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

由于喜歡桃花,常常回味那些積淀于歷史長河中的桃花文化。在桃木板上繪制門神或題書對聯,稱“桃符”;老師孜孜不倦培養教育出來的得意門生,稱“桃李”;桃花怒放的季節,冰雪消融河水暴漲,稱“桃花汛”;男女在愛情方面碰到好的機遇,稱“桃花運”。

不管桃花開在哪里,都是一道獨特的風景。白居易在《大林寺桃花》中寫道:“人間四月芳菲盡,山寺桃花始盛開。長恨春歸無覓處,不知轉入此中來。”三春去后群花謝,似乎再摸不著春天的影子。可作者攀過遠山小路,在荒野的高山古寺卻碰到盛開的桃花。揭示了海拔越高花開越遲的物候現象。

桃花,也最能勾起相思的魂。唐代少年崔護,在參加春闈前的清明那天,來到城南郊外踏青,久行口渴四處找水喝。見一處庭院花木蔥翠,特別靜寂,叩門時瞧得一少女在柴門里若隱若現。崔護說明來意,女子很有禮貌地將他讓進院里,進屋端來一杯水遞上。崔護飲水間,少女斜倚初開的桃樹下,綽有余妍。兩人四目相對良久……

此后的日子里,崔護無時不在思念少女芳容,考試名落孫山。第二年的清明日,崔護再次前往城南。來到庭院外,看到花木和門院還是去年的模樣,只不見了少女,門上一把大鎖顯得冰涼無情。崔護傷感之余,將一首小詩題于門上:“去年今日此門中,人面桃花相映紅。人面不知何處去,桃花依舊笑春風。”

故事告訴人們,落第舉子的內心是怎樣的苦楚,然而憂愁與悲慘常常能激發創作的靈感。崔護的《題都城南莊》,成了抒發相思相戀的千古絕唱。

《三國演義》桃園三結義的故事,說的是劉備、關羽、張飛萍水相逢,人生志向很是投緣,便在翼德莊后盛開的桃園里備下烏牛白馬對天盟誓。劉關張借大自然的信使——桃花,見證他們結為異姓兄弟,從此情同手足。

歌曲《在那桃花盛開的地方》,歌詞清新質樸,旋律婉轉悠揚,從上世紀八十年代初傳唱到現在,經久不衰,唱出了駐守風雪邊疆戰士的豪情壯志與悠悠鄉愁:“在那桃花盛開的地方,有我可愛的故鄉……無論我在哪里放哨站崗,總是把你深情地向往。啊故鄉!終生難忘的地方。”

2023開年,春寒拖拖拉拉讓人難耐。然而四季輪回是不可抗拒的,眼下正值敕勒川楊柳依依、桃花綻放的季節,人們紛紛走出家門,來到一株株桃樹下,男女老少面似桃花,歡歌笑語蕩滿桃園。

忽然發現,世間有一種永不凋零的花朵,那就是人們在追求生活、追求美好、追求幸福、追求安康的夢想與實踐中,臉上洋溢著的自信和微笑。(孫虎原)

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

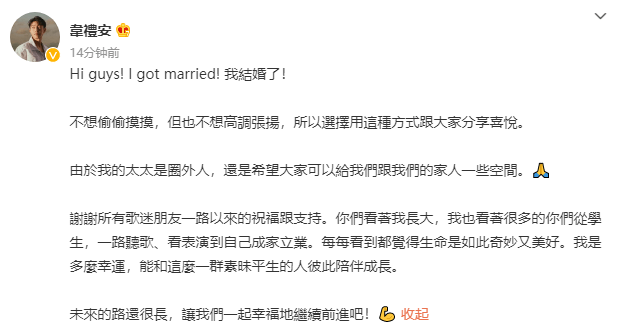

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

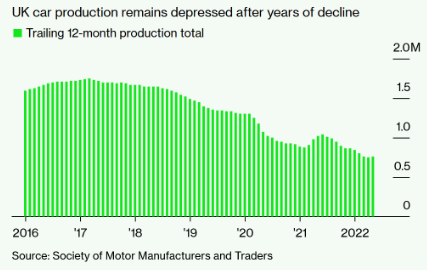

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%