(通訊員:魏瑜)電腦開機,打開瀏覽器,手指頭自作主張的點到微博,然后看見右下角不斷閃動,提示我有幾個私信。打開其中一個,是蔣方舟的文章《文藝青年與“刻奇”》,在看見“刻奇”這個詞的時候,我就喜歡它了。不管它是極致的高雅還是極端的惡俗,有爭議更證明它的魅力,就像無字碑的矗立,功過、錯對、美丑各有人言。

刻奇,Kitsch的音譯,詞源解釋有多種,主要是米蘭·昆德拉《生命中不能承受之輕》中的八類升級釋義,總結來看是感動、哀傷的自動與被動,其被動性在于不一定是你內心充盈的感情外泄,而是因為大家都很感動,所以你也感動;因為周遭都哀鳴,所以你也淚流。也不是說你沒自我或跟風,而是自然而然的就成那樣了。多方搜索發現位居前列的都是對刻奇的反方例證,美國文化批評家格林伯格這樣形容它,“Kitsch是這時代我們生命中所有虛假的縮影”。

不過蔣方舟說:“人人都不能免俗地有著‘刻奇’時刻,哪怕你再清醒與警惕。人無法只依靠衣食住行吃喝拉撒地在這個世界上活著,而必須對生活的意義進行包裝,對崇高情感(例如集體榮譽、愛國、犧牲)的追求,對美學的向往,對終極目標的想象。因為有這些東西,人更能解釋‘為什么要活著’。而當我們把它代入日常生活,植入社群,由自我欣賞變成一種群體共鳴,我們就陷入了‘刻奇’。”

昆明3.01事件,喋血春城。當時我在昆明參加預備法官培訓,算是一個刻奇見證者。事發當晚正和好久沒見的朋友歡聚,至21點半左右回到住所門口,我朋友接到電話說車站發生砍人事件了,接著我倆便是趕緊不斷的刷微博關注事件情況,看著現場圖片,望著一堆數字增長的小道消息,熬到一點多,我在驚恐中睡著了,當時她還在刷屏。第二天7點多,睜眼一看,新聞出來了,人數的劇增讓我們又害怕又詫異,但課還是要上,所以懷著忐忑坐進了教室,放學后關注繼續。由于下午沒課,我很猶豫要不要出去,畢竟生命寶貴。掙扎半天,幾個因素干擾成功:一是朋友來接我,二是本人換上了適合逃生的運動鞋,三是相信警察,四是半個月里唯一一次休息日,五是我的生活要繼續。不過謹慎起見,我們還是打車進城。結果真的長見識了,居然昆明城的交通不擁堵了,暢通無阻;所有的公交車空空蕩蕩,無人乘坐;街上行人寥寥。然后車師傅講了句特經典的話“昆明城幾百萬人,被幾個人嚇得不敢出門,奇了怪了”。這就像另一個后續反應成都街上一群新疆人路過,于是成都人嚇得跑起來,新疆人看到成都人跑起來不知道什么事也嚇得跑起來,成都人看到新疆人跑起來更嚇得尖叫著跑起來了,于是整條街都在邊跑邊叫……

這就是一種群眾共鳴,遇到恐怖事件,每個人都怕都不敢出門,外加本來你要出門,可是N多人都來告訴你“不可以出門,很危險”。特別還說了句有威懾力的話:他們都不出去。所以“刻奇”形成了,你也不敢出去了。

這讓我想起了阿希實驗,“刻奇”類似一種從眾心理,但又不全是,所以群體共鳴更適合形容“刻奇”。比如地震后,網絡電視全都黑白色,眾多人的說說全是“XX堅強,挺住!”,轉發全是現場慘烈圖片,評論全是“我們陪你們一起!”,其實質上誰又真的能感同身受?身隔萬里,光纜傳輸都有耗損,對身邊的親人都不一定這么給力,何況無親無故。但是彌漫在眼淚中,你再彩色,那就是冷血了。就像一大群人都處于興奮狀態,你不笑,狀況外就不好了。

語言的渲染,表情的作態,氛圍的縈繞,你自然而然做出了本能反應——應景,這是我理解的“刻奇”。

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

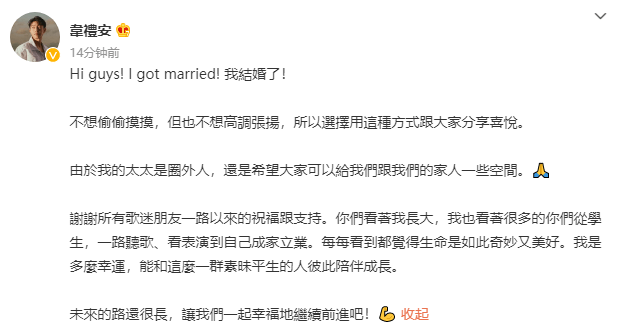

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

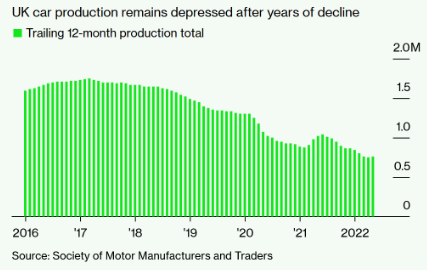

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%